Ce lundi 29 septembre, j’ai eu le plaisir de recevoir à ma permanence parlementaire Jean-Jacques Abalain, président des Gîtes de France® du Finistère, ainsi que Sébastien Baussais, directeur général. Cet échange a permis d’aborder les enjeux essentiels du tourisme rural et durable dans notre département, le rôle structurant des Gîtes de France® pour l’attractivité de nos territoires, ainsi que les défis réglementaires qui impactent directement l’activité des hébergeurs et l’accueil des visiteurs en Bretagne.

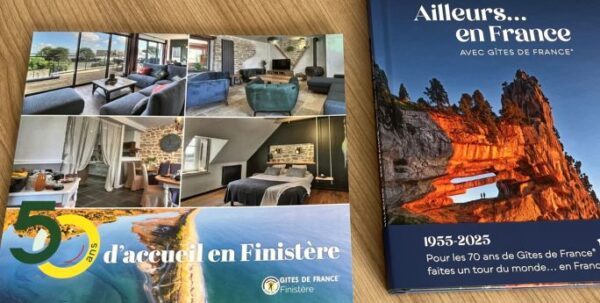

Gîtes de France® : plus de 2 200 hébergements labellisés dans le Finistère et près de 20 millions d’euros de retombées économiques directes chaque année

Les Gîtes de France® sont un acteur historique et incontournable du tourisme de proximité et de l’accueil chez l’habitant. Depuis 1955, le réseau contribue activement au développement des territoires ruraux, au dynamisme de l’économie locale et à la valorisation du patrimoine bâti, reconnu et apprécié bien au-delà de nos frontières. Dans le Finistère, ce sont plus de 2 200 hébergements labellisés selon les critères exigeants des Gîtes de France®, générant près de 20 millions d’euros de retombées économiques directes chaque année. Fidèle à son modèle coopératif, l’organisme se distingue par l’absence d’actionnaires à rémunérer, garantissant que la richesse produite profite directement aux territoires et à leurs habitants.

Loi Hoguet : un frein aux réservations anticipées pour les gîtes en France ?

Adoptée en 1970 et entrée en vigueur en 1972, la loi Hoguet encadre les activités liées aux transactions immobilières. Son objectif : protéger les consommateurs en limitant les risques financiers liés aux dépôts de fonds. Mais appliquée aux locations touristiques labellisées, comme les Gîtes de France, cette réglementation entraîne aujourd’hui des effets inattendus.

> Une règle contraignante pour les hébergements touristiques

Le décret d’application de la loi Hoguet interdit à un opérateur soumis à ce régime d’encaisser un acompte ou des arrhes pour une location saisonnière prévue au-delà de six mois. En pratique, un gîte ne peut donc pas valider une réservation ferme, avec paiement, plus de 180 jours avant le séjour. Pensée pour protéger les vacanciers, cette disposition prive toutefois les propriétaires et les voyageurs d’une visibilité essentielle : les premiers ne peuvent pas planifier sereinement leur activité, tandis que les seconds sont contraints de retarder leurs réservations ou de se tourner vers d’autres plateformes.

> Une distorsion de concurrence avec les plateformes internationales

Dans un marché touristique de plus en plus concurrentiel, cette règle désavantage directement les acteurs français. Les plateformes internationales de réservation, non soumises à la loi Hoguet, permettent aux voyageurs de réserver un hébergement un an, voire deux ans à l’avance, sécurisant ainsi leur séjour. À l’inverse, les Gîtes de France doivent parfois refuser des demandes pourtant légitimes, perdant des clients au profit de concurrents étrangers.

> Vers une nécessaire adaptation

La loi Hoguet reste un texte fondateur, garantissant la sécurité des transactions immobilières. Mais plus de cinquante ans après son adoption, elle montre ses limites face aux nouveaux usages touristiques. Plusieurs pistes sont évoquées : assouplir la règle des six mois pour les hébergements touristiques, renforcer les garanties financières apportées par les réseaux labellisés, harmoniser le droit français avec les pratiques européennes.

Enjeu de compétitivité autant que de protection des voyageurs, ces points appellent une réflexion législative pour que la réglementation continue de protéger sans pénaliser les acteurs du tourisme rural.

– 29 septembre 2025 –