Echanges sur le rôle du déontologue des élus

J’ai reçu ce jour à ma permanence parlementaire Yannick Marzin, membre de la commission de déontologie des élus de la ville de Brest. Ancien élu brestois, Yannick Marzin a été maire de Porspoder. Présidée par Frank Bellion, ancien président de la CCI, la commission de déontologie des élus de la ville de Brest a été mise en place en septembre 2022. Cette commission comprend également Claudie Cabon, ancienne avocate du barreau de Brest.

L’Assemblée nationale doit prochainement se saisir d’un texte visant à améliorer les conditions d’exercice des mandats locaux.

A un an des Municipales de 2026, un texte sur le statut de l’élu est nécessaire. Mobilisé depuis plusieurs mois déjà sur la question des conflits d’intérêts « public public » (cette « épée de Damoclès » au-dessus des élus), j’ai souhaité recueillir le témoignage de Yannick Marzin, membre de la commission de déontologie des élus de la ville de Brest.

Le volet sur lequel les choses doivent avancer concerne le conflit d’intérêt dont peuvent être accusés les élus locaux, issu d’interférences entre des intérêt public/public.

Un déontologue des élus pour quoi faire ?

Le déontologue des élus a été créé par l‘article 218 de la loi dite « 3DS ».

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a entre autres apporté deux dispositions importantes :

- L’instauration d’une protection face au risque de conflit d’intérêts pour les élus représentant leur collectivité dans un organisme extérieur au titre d’une disposition législative.

- L’instauration du référent déontologue des élus.

Depuis le 1er juin 2023, les collectivités ont donc l’obligation de désigner un référent déontologue de l’élu local. Son rôle et sa mission sont prévus à l’article L. 1111‑1‑1 du CGCT. Il est chargé d’apporter à tout élu local tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l’élu local.

Le décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 précise les critères de désignation, les obligations et les moyens à sa disposition pour l’exercice de sa mission.

Dans ma tribune aux Maires du Finistère du 6 juin 2023, je rappelais d’ailleurs que cette nouvelle fonction pourrait certes être vécue comme une contrainte supplémentaire pour les élus locaux. Mais qu’au contraire, il fallait voir le « référent déontologue de l’élu local » comme un garde-fou, une assurance supplémentaire pour sécuriser un peu plus les décisions publiques, voire même un gage pour améliorer la confiance dans le débat public.

A Brest, comment ça fonctionne ?

L’échange avec avec Yannick Marzin a donc porté sur son rôle en tant que de déontologue des élus, sa désignation, ses missions et obligations, les outils à sa disposition et surtout le type de situations pour lesquelles il est saisi. A Brest, deux fonctionnaires ont été d’ailleurs recrutés pour traiter exclusivement des conflits d’intérêts public-public. Autre caractéristique brestoise, la cas des sociétés publiques locales (SPL).

La doctrine des déports

Le déport est issu du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014. La loi 3DS de 2022 a abouti à la création L.1111-6 du Code Général des Collectivités Territoriales sur lequel se fonde la doctrine des déports.

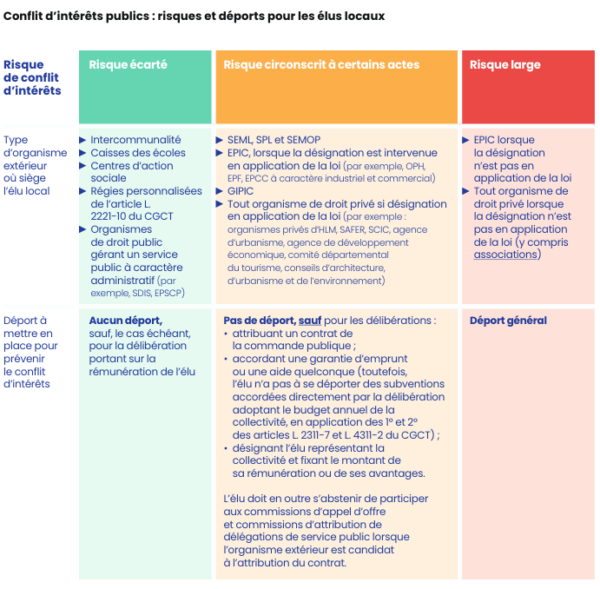

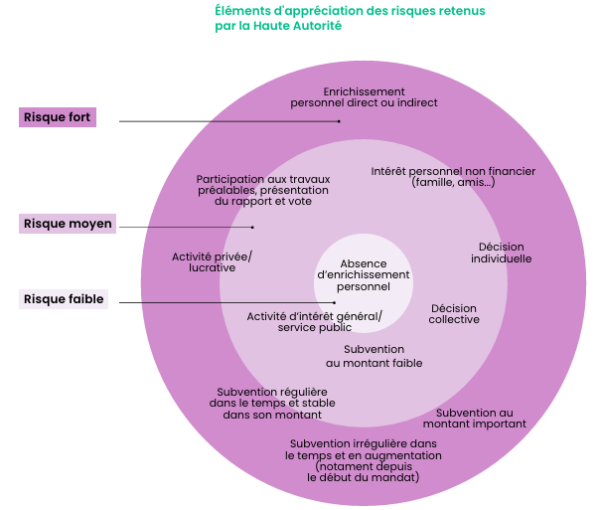

A cet égard, la Haute Autorité a publié en mai 2023 sa doctrine en matière de conflit d’intérêts publics pour les élus locaux.

Un tableau récapitule les cas de déports pour les élus locaux désignés dans des organismes extérieurs (voir ci-dessous).

L’inquiétude des élus locaux est grandissante

Depuis une décennie, les mesures visant à renforcer la probité des élus se sont développées de manière importante : création de l’Agence française anticorruption – AFA, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique – HATVP. Dans le même temps, durant la mandature 2014-2020, on constate 42% de poursuites en plus et 40% de poursuites liées à des manquements au revoir de probité.

Les mises en cause des élus atteignent des niveaux inquiétants (Rapport 2023 de la SMACL : Le risque pénal des élus locaux) et les apports de la loi « 3DS » ne semblent aujourd’hui pas suffisants pour sécuriser les élus locaux.

La proposition de loi dite « loi Gatel »

Je partage les inquiétudes exprimées par les élus locaux finistériens sur l’incertitude juridique autour de la question de la prise illégale d’intérêts et les dérives engendrées (conflit d’intérêt : Didier Le Gac partage l’émotion des maires du Finistère).

Dans le Finistère, le Conseil départemental et les deux associations des maires du Finistère proposent d’ailleurs à l’ensemble des maires de faire voter une motion d’ici fin mars. L’initiative a été annoncée à Brest l’occasion de la 10ème édition du Carrefour des communes le 4 octobre dernier.

Nous sommes à un an des élections municipales de 2026. Il est essentiel que sujet soit au plus vite examiné par le Parlement !

Statut de l’élu et prise illégale d’intérêts : la proposition de loi « Gatel » doit être adoptée au plus vite !

Conflit d’intérêt public-public : Que dit le texte Gatel ?

Sous l’impulsion de Françoise Gatel, actuelle ministre déléguée chargée de la Ruralité, du Commerce et de l’Artisanat, une proposition de loi portant création et amélioration d’un statut d’élu local a été votée en 1ère lecture par les sénateurs en mars 2024 (Proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local).

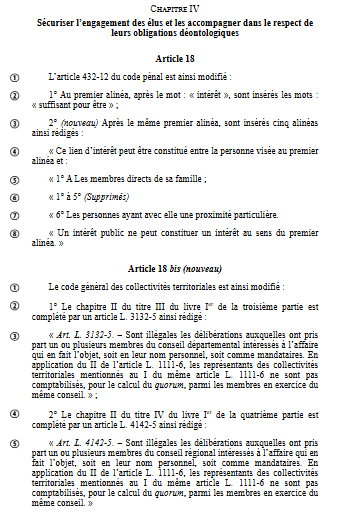

- Dans la version initiale issue du Sénat, c’est à l’article 18 qu’est traitée la question du conflit d’intérêt public-public.

|

Ainsi, l’article 18 tend à mieux définir le champ de l’intérêt moral afin de limiter le risque pénal lié à l’infraction de prise illégale d’intérêt. Il exclut les intérêts publics des intérêts susceptibles de constituer l’infraction, considérant que la responsabilité pénale d’un élu ne peut être engagée du fait de la défense d’un tel intérêt. À l’initiative des rapporteurs, la commission a complété cet article en prévoyant une appréciation concrète par le juge pénal de l’intérêt en cause, qui devra être « suffisant » pour peser ou paraître peser sur l’impartialité ou la prise de décision. Elle a également défini le champ des intérêts familiaux et affectifs susceptibles d’entrer dans le champ de l’infraction. |

- L’examen attendu de la proposition de loi n°136.

Sous la 17è législature, cette proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d’un statut de l’élu local, et déposée le mardi 23 juillet 2024 à l’Assemblée nationale porte désormais le n°136 (dossier législatif). C’est sur la base de ce texte, dans les travaux à venir, je porterai mon attention sur l’article 18 et l’article 18 bis.

Conflit d’intérêts public-public : une spécificité française !

Le conflit entre intérêts publics est une spécificité française.

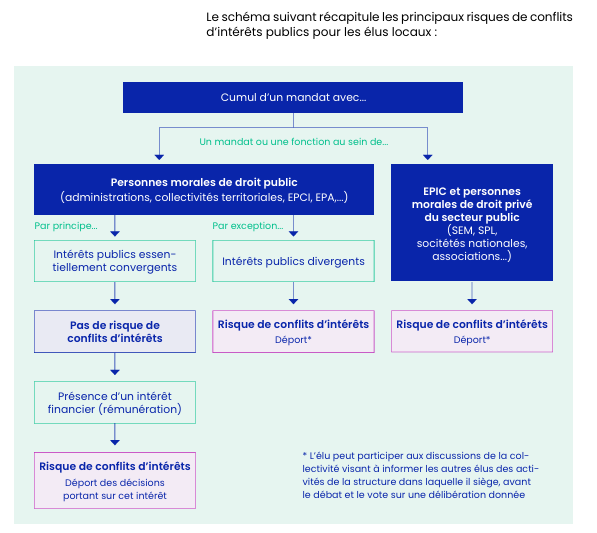

Le guide de la HATVP (voir ci-dessus) présente la doctrine de la Haute Autorité relative aux risques de conflit d’intérêts, notamment entre intérêts publics.

La HATVP rappelle que de prime abord, il est contre-intuitif de penser que l’intérêt général puisse se dédoubler en intérêts contradictoires. Toutefois, la définition française du conflit d’intérêts prévoit l’hypothèse d’une interférence entre deux intérêts publics.

L’opposition public/public renvoie aux intérêts divergents, voire quelquefois opposés entre des élus cumulant des mandats au sein de différentes organisations publiques, chacun entrant en compétition pour la manne publique et favorisant in fine un territoire où ils/elles ont des attaches électorales. Il y a alors conflit d’intérêts car les choix réalisés se font au détriment de l’égalité et de l’impartialité exigées par l’intérêt public.

Dans certains pays, la législation ne fournit aucune définition du conflit d’intérêts : c’est le cas de l’Allemagne, du Danemark ou de la Suède. Dans d’autres pays, la législation fournit une définition du conflit d’intérêts, mais uniquement entre l’intérêt public et un ou plusieurs intérêts privés. Au Canada, la loi sur les conflits d’intérêts de 2006 dispose qu’un « titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne ».

Intérêt public : Comment se télescopent en France les différentes notions ?

En France, l’intérêt public présente des dimensions différentes, comportant de nombreuses nuances, mais qui peuvent cependant être schématisées de la façon suivante :

Un premier ensemble est constitué par le secteur public stricto sensu, constitué des collectivités et administrations publiques, personnes morales de droit public qui prennent en charge des missions d’intérêt général prévues par les textes de niveau constitutionnel, législatif et réglementaire ;

Le secteur public élargi correspond à un second ensemble, lequel comprend les entreprises publiques (sociétés nationales, sociétés d’économie mixte, sociétés publiques locales,

notamment) et, plus généralement, tous les organismes privés créés à l’initiative des personnes publiques ou à l’égard desquels elles détiennent un pouvoir de contrôle réel (certaines associations, en particulier).

Le rapport Vigouroux

Un rapport « Sécuriser l’action des autorités publiques dans le respect de la légalité et des principes du droit » vient d’être remis au Premier ministre par Christian Vigouroux, président de section honoraire au Conseil d’État, propose des ajustements pour mieux concilier efficacité de l’action publique et respect des principes de responsabilité.

Le Gouvernement étudiera les recommandations de ce rapport confié à Christian Vigouroux, afin de déterminer les évolutions législatives nécessaires pour moderniser le cadre juridique applicable aux autorités publiques.

Que dit le rapport Vigouroux sur le conflit d’intérêts public-public ?

Les mises en cause sont « limitées en nombre » et concernent dans certains cas des personnes qui « n’ont pas recherché un avantage personnel ou n’ont pas eu l’intention de nuire à autrui », souligne la mission Vigouroux. Une « négligence », une « erreur d’appréciation » ou une « mauvaise compréhension de la loi » peuvent être à l’origine des poursuites contre elles, explique-t-elle aussi. Or, les élus concernés sont embarqués dans des procédures longues et douloureuses psychologiquement. Leur sort ne laisse pas indifférent leurs collègues, qui nourrissent de réelles craintes pour eux-mêmes. Ce qui peut les conduire à prendre des précautions susceptibles de freiner l’action publique. Le phénomène peut même être « une source importante de démotivation » chez les intéressés.

La mission entend répondre à cette situation sans renoncer aux objectifs de transparence et de moralisation de la vie publique et sans tomber dans l’excès inverse, qui empêcherait l’engagement de poursuites contre les décideurs publics. « Plutôt qu’une refonte complète de la législation », elle prône « des adaptations (…) ciblées du cadre juridique actuel ».

C’est avec cet état d’esprit qu’elle aborde les conflits d’intérêts public-public. Pour sécuriser la participation des décideurs publics au sein des organismes de droit public, elle propose de « légaliser certaines situations aujourd’hui illégales » et de « clarifier » la législation applicable. Ce que les élus locaux devraient apprécier, ceux-ci dénonçant des situations « ubuesques » provoquées par la mise en oeuvre des règles actuelles.

– 16 janvier 2025 –

(Mise le 1er avril 2025)