Mercredi 1er octobre, à Paris, j’ai participé aux côtés de plusieurs collègues députés à un temps d’échanges avec les représentants du Comité national des Pêches Maritimes et des Elevages Marins .

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des contacts que je maintiens régulièrement avec les professionnels du secteur en circonscription, notamment avec le Comité des pêches du Finistère et son vice-président, Philippe Perrot.

> Sur ce sujet :

🖇️Trois questions à… Philippe Perrot – 30 janvier 2025

🔎 Focus sur le Comité national des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CNPMEM)

Par ailleurs, le Comité émet des avis sur la réglementation applicable aux équipages et aux salariés de la pêche et des élevages marins. Il peut également adopter sa propre réglementation pour encadrer certaines pêcheries. Dans ce cas, ses décisions s’imposent à l’ensemble des professionnels concernés.

Pour mener ses missions, le CNPMEM s’appuie sur un maillage territorial solide, en région et dans les départements littoraux.

Un fonds de 12 millions d’euros pour moderniser la flotte de pêche

Lors de cette réunion, plusieurs défis majeurs ont été soulevés par les représentants du secteur de la pêche, au premier rang desquels figure le nécessaire renouvellement de la flotte française.

La flotte actuelle a une moyenne d’âge de 32 ans.

Aussi la vétusté des navires pose-t-elle problème à plusieurs niveaux : sécurité à bord, consommation énergétique, attractivité des métiers. Elle entrave, en outre, les efforts entrepris par le secteur pour améliorer les conditions de travail des pêcheurs et se décarboner.

=> Le renouvellement de la flotte vise donc à réduire l’empreinte environnementale des navires et au-delà, à assurer la pérennité et la compétitivité de la filière.

À ce titre, le Président Olivier Le Nézet est revenu sur l’annonce faîte lors des assises de la pêche à Boulogne-sur-Mer, à savoir la création d’un fonds de 12 millions d’euros sur deux ans pour accompagner les projets de modernisation de la flotte. Financé par la taxe éolienne, Ce dispositif s’inscrit dans une logique de transition économique, sociale et environnementale de la filière.

Concrètement, quatre guichets seront ouverts afin de soutenir des projets dans les domaines suivants :

- Amélioration de l’efficacité énergétique des navires ;

- Valorisation de la production ;

- Sécurité et santé à bord ;

- Performance environnementale des engins de pêche.

Cette dynamique est soutenue activement par l’État, comme l’ont souligné à la fois le nouveau Secrétaire Général de la Mer lors de notre récent échange et la Ministre lors de son déplacement au Guilvinec en début d’année.

> Sur ce sujet, à revoir :

🖇️Echanges avec le nouveau SG mer – 25 juin 2025

🖇️Avec la Ministre au Guilvinec – 17 janvier 2025

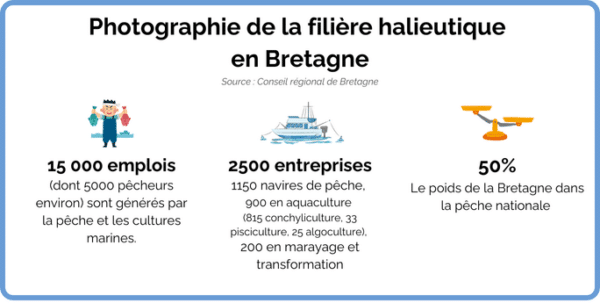

La Bretagne, première région halieutique française

La pêche revêt une importance particulière en Bretagne, de part la place majeure qu’elle occupe dans l’économie régionale. Le département du Finistère joue un rôle central, grâce à ses nombreux ports de pêche, ses infrastructures et son savoir-faire reconnu (pour en savoir plus : carte du Finistère avec les activités de la pêche – source : Comité des pêches du Finistère).

Mais la pêche ne se résume pas à une activité économique : elle est un pilier de notre souveraineté alimentaire, un vecteur d’innovation et un marqueur fort de notre identité culturelle.

=> Conscient de ces enjeux, je participe chaque année aux Universités de Breizhmer, un rendez-vous incontournable pour écouter la voix des professionnels de la mer, échanger sur les perspectives d’avenir du secteur, et relayer leurs préoccupations.

> Sur ce sujet :

🖇️Le label Breizhmer prend le large – 18 octobre 2024

Pour une Politique Commune de la Pêche en phase avec les réalités du terrain

La politique de la pêche a la singularité d’être particulièrement intégrée ; de nombreuses décisions sont en effet prises à l’échelon européen, dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP) – l’équivalent de la PAC. Parmi les mesures emblématiques figure la définition des quotas de pêche, négociés chaque fin d’année entre les États membres.

En 2024, la Commission européenne a lancé une évaluation de la PCP dont les résultats sont attendus pour début 2026. Cette démarche vise à analyser les effets de la politique actuelle, afin d’identifier les leviers d’amélioration possibles. Elle s’appuie sur les trois piliers du développement durable : l’environnement, l’économie et le social.

Dans cette perspective, le Comité des pêches a apporté sa contribution. Il a clairement plaidé pour une évolution de la PCP, aujourd’hui jugée trop rigide sur certains aspects. Plusieurs règles apparaissent en effet inadaptées aux réalités du terrain et freinent les dynamiques locales. C’est notamment le cas de l’interdiction actuelle des aides d’État pour la construction de navires neufs — un point crucial que le Comité souhaite voir évoluer pour accompagner la transition du secteur et le renouvellement de sa flotte.

- Une PCP qui préserve durablement les ressources, grâce à des quotas plus transparents et une meilleure prise en compte des enjeux climatiques et socio-économiques ;

- Une PCP qui accompagne activement la construction de navires décarbonés, essentiels pour moderniser la flotte et réduire son empreinte environnementale ;

- Une PCP qui associe pleinement les Régions à sa mise en œuvre, en cohérence avec leurs compétences économiques, portuaires et environnementales.

Pêche, science et écologie ne sont pas antinomiques !

Cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer mon soutien à la pêche française, qui allie durabilité, souveraineté, vitalité économique, et qui joue un rôle essentiel dans de nombreux territoires.

À l’inverse, je regrette les discours qui tendent à la discréditer systématiquement, souvent par posture idéologique ou par méconnaissance des réalités du terrain. Je déplore également les oppositions simplistes entre pêche et écologie, alors qu’une gestion durable des ressources marines est non seulement possible, mais déjà engagée par de nombreux professionnels.

=> En contact régulier avec les acteurs de la filière dans ma circonscription, je peux en effet témoigner de leur attachement à un modèle de pêche responsable, raisonné et tourné vers l’avenir. C’est un message que nous avions collectivement porté, avec plusieurs collègues députés, auprès du Président de la République lors de la Conférence des Nations Unies sur l’Océan.

> Sur ce sujet :

🖇️Conférence des Nations Unies sur l’Océan – 5 juin 2025

Dans cette même logique, le Comité des Pêches a réaffirmé ce mercredi son engagement en faveur d’une gestion halieutique responsable, appuyée sur des données scientifiques solides. Il appelle à renforcer les moyens alloués à la recherche et à développer une coopération étroite entre l’État, les scientifiques et les professionnels.

Le directeur de l’IFREMER m’avait d’ailleurs confirmé les liens constructifs entre l’Institut et le Comité des pêches. Cette collaboration illustre la volonté commune d’élaborer des solutions concrètes, crédibles et adaptées aux enjeux de la filière.

> Sur ce sujet :

🖇️Entretien avec Philippe Moal, nouveau directeur du centre Ifremer Bretagne – 10 mars 2025

Un grand merci pour ce temps d’échanges très éclairants sur les différents enjeux que doit relever le secteur !

-1er octobre 2025-